Bei der bevorstehenden Buchmesse wird einmal mehr eines unter den Tisch fallen: dass es sich nämlich bei einem Gutteil der dort gleich hallenweise feilgebotenen Titel um Übersetzungen handelt. Dass folglich buchstäblich kein Wort, von dem, was in einem dieser Bücher steht, von seinem Autor stammt, sondern von seinem Statthalter im jeweiligen Land. Umberto Eco, Roddy Doyle, Dan Brown, J.K. Rowling, Michel Houellebecq – wer deren Bücher auf Deutsch liest, der liest sie in Übersetzung und damit das Werk eines Übersetzers.

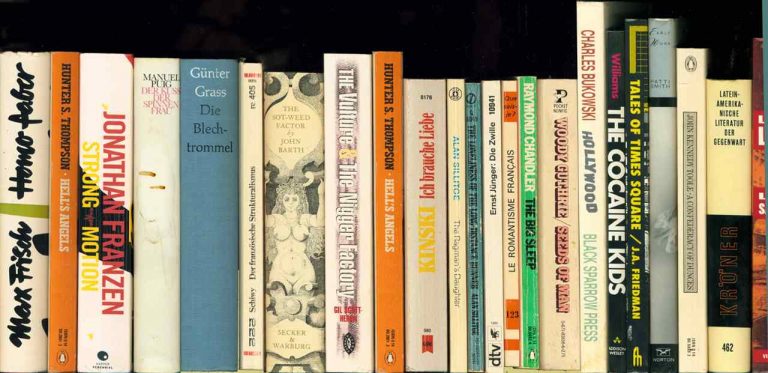

Um die Würdigung seiner Arbeit, die Würdigung der Tatsache, dass es – um ein Klischee zu bemühen – ohne den Übersetzer keine Weltliteratur gäbe, ist es allerdings gar nicht so toll bestellt, wie man meinen möchte, hält man ihr Ausmaß gegen die Tatsache, dass hierzulande ohne ihn kaum einer je von Don Quijote, Candide oder Moby Dick gehört hätte, geschweige denn dass sich jemand daran als geneigter Leser hätte erfreuen können. Umgekehrt gilt das natürlich auch für unsere Autoren, sei es ein Patrick Süskind, ein Heinrich Böll oder ein Günter Grass.

Um die Würdigung seiner Arbeit, die Würdigung der Tatsache, dass es – um ein Klischee zu bemühen – ohne den Übersetzer keine Weltliteratur gäbe, ist es allerdings gar nicht so toll bestellt, wie man meinen möchte, hält man ihr Ausmaß gegen die Tatsache, dass hierzulande ohne ihn kaum einer je von Don Quijote, Candide oder Moby Dick gehört hätte, geschweige denn dass sich jemand daran als geneigter Leser hätte erfreuen können. Umgekehrt gilt das natürlich auch für unsere Autoren, sei es ein Patrick Süskind, ein Heinrich Böll oder ein Günter Grass.

Der Leser einer Übersetzung ist sich dieser Tatsache meist nicht bewusst. Er liest in der Illusion, das Werk des Autors zu lesen. Für ihn steht der Name des Autors außen drauf und auf der Klappe und innen drin; für ihn ist die Übersetzung das Original. Nun, gegen Illusionen ist an sich nichts einzuwenden. Wer gibt sich nicht gern den Illusionen eines David Copperfield hin? Und ist Lesen an sich nicht schon eine Art Illusion, das Gelesene selbst zu erfahren? Nur ist der Illusionist hierbei in der Regel nicht weniger gefragt als die Illusion. Karl May, Edgar Wallace, Georges Simenon, wir lesen die Werke dieser Leute, weil ihre – sprich große – Namen dahinter bzw. darauf stehen. Und für David Copperfield gilt das nicht weniger.  Der Übersetzer dagegen ist ein Illusionist, der praktisch mitsamt seiner Illusion verschwindet. Es mutet schier absurd an: Während der Beifall für einen David Copperfield proportional zum Erfolg der Illusion steigt, scheint der Übersetzer proportional zum Gelingen seiner Illusion zu verschwinden. Wenn es nichts zu monieren gibt, könnte man sagen. Der Leser wird nicht dem Übersetzer applaudieren, er wird günstigstenfalls umso brennender nach der nächsten Portion Hannibal Lecter von Thomas Harris, nach dem nächsten Harry Potter-Abenteuer von J.K. Rowling gieren.

Der Übersetzer dagegen ist ein Illusionist, der praktisch mitsamt seiner Illusion verschwindet. Es mutet schier absurd an: Während der Beifall für einen David Copperfield proportional zum Erfolg der Illusion steigt, scheint der Übersetzer proportional zum Gelingen seiner Illusion zu verschwinden. Wenn es nichts zu monieren gibt, könnte man sagen. Der Leser wird nicht dem Übersetzer applaudieren, er wird günstigstenfalls umso brennender nach der nächsten Portion Hannibal Lecter von Thomas Harris, nach dem nächsten Harry Potter-Abenteuer von J.K. Rowling gieren.

Dem Übersetzer selbst mag das zunächst mal recht sein; er steht beim Leser und selbst in der Branche für den Autor. Und wenn der Erfolg hat, dann steht er selbst besser da.

Und wenn heute irgendwo ein Buch in Übersetzung erscheint, dann steht darin – in der Regel – der Name des Übersetzers. Er ist der »Urheber« der Übersetzung. Geregelt wird diese Nennung in Deutschland durch den §13 des Urheberrechtsgesetzes, laut dem der Urheber »das Recht auf Anerkennung seiner Urheberschaft am Werk« hat.

Das ist übrigens durchaus nicht immer so gewesen; ganz im Gegenteil, früher war das ganz und gar nicht normal. Sehen Sie mal in alten Büchern nach: der Übersetzer ist so gut wie nie genannt. Meist fehlt sogar jeder Hinweis darauf, dass es sich überhaupt um eine Übersetzung handelt. »Autorisirte Uebersetzung« finde ich in einem Titel aus dem Jahres 1878. »Ein Roman nach dem Englischen« heißt es fast schon kryptisch in der Übersetzung eines Krimis aus dem Jahre 1900. Und in der kleinen Ausgabe der Frau Bovary, die ich hier vor mir liegen habe, immerhin noch aus dem Jahre 1948, wird weder auf eine Übersetzung hingewiesen, noch der Übersetzer genannt.1

Da hat sich, zugegeben, einiges geändert. Aber das Problem der doppelten Urheberschaft bleibt bestehen, der Übersetzer sollte nach wie vor seine Arbeit machen und dann in der Versenkung verschwinden, und das spiegelt sich eben im weiteren Umgang mit ihm. So hört interessanterweise mit der Nennung in der Titelei eines Buches die zitierte »Anerkennung der Urheberschaft« auch oft bereits wieder auf. Was einer ganzen Reihe von Übersetzern aufstößt. Sie wollen ihre Arbeit, ihren Anteil an dem Werk, auch über die Titelei des Buches hinaus mehr gewürdigt sehen.

Möglichkeiten, den Übersetzer zu vergessen, gibt es einige, auch über das Versäumnis, ihm die rechtlich zugesicherte Anerkennung der Urheberschaft zu gewähren hinaus. Was übrigens durchaus vorkommt. Man kann den Übersetzer in der Titelei einer Übersetzung vergessen. Ist mir selbst schon passiert. Oder seinen Namen falsch schreiben. Ist mir auch schon passiert. Bei  übersetzten Zeitungsartikeln wird er eher gerne vergessen. Und im Falle von Hörbüchern scheint seine Nennung, Rechtslage hin oder her, offensichtlich auch eher Glücksache. Wichtig sind hier der Autor und der Schauspieler, der den Text liest. Aber wie gesagt, im Prinzip steht die Nennung dem Übersetzer in diesen Fällen zu.

übersetzten Zeitungsartikeln wird er eher gerne vergessen. Und im Falle von Hörbüchern scheint seine Nennung, Rechtslage hin oder her, offensichtlich auch eher Glücksache. Wichtig sind hier der Autor und der Schauspieler, der den Text liest. Aber wie gesagt, im Prinzip steht die Nennung dem Übersetzer in diesen Fällen zu.

Anders verhält es sich mit den Fällen, in denen von einer eigentlichen Nutzung des Werkes keine Rede mehr sein kann. Rezensionen sind hier das beste Beispiel; aber auch die Verlagswerbung selbst gehört hier herein.

Bei Rezensionen in Zeitungen und Magazinen sieht es recht trübe aus. Hier reicht der Platz oft selbst für den Hinweis auf die Ausstattung des betreffenden Titels – Schutzumschlag und Lesebändchen werden erwähnt –, für den Übersetzer reicht der Platz nicht; Sie können nachzählen, in gut zwei Dritteln von Rezensionen wird er schlicht nicht genannt. Es gibt selbst Fälle, bei denen oft ausgiebig aus Übersetzungen Text abgedruckt wird, ohne dass der Name des Übersetzers fällt.

Was alles in allem  womöglich nicht zuletzt daran liegt, dass hier schon die Verlage beim Werbematerial schlafen. Man braucht nur auf Verlagswebseiten zu schauen, die Nennung des Übersetzers ist selbst bei großen Verlagen nicht selbstverständlich.

womöglich nicht zuletzt daran liegt, dass hier schon die Verlage beim Werbematerial schlafen. Man braucht nur auf Verlagswebseiten zu schauen, die Nennung des Übersetzers ist selbst bei großen Verlagen nicht selbstverständlich.

Der Verlag muss sich schon etwas von der Nennung des Übersetzers versprechen, um wirklich konsequent Sorge dafür zu tragen, dass der Übersetzer genannt wird; Harry Rowohlt ist sicher ein gutes Beispiel dafür. Leider auch dafür, dass es womöglich wichtig ist, noch einige andere Eisen im Feuer zu haben, um als Übersetzer tatsächlich zu zählen.

Wie auch immer, Harry Rowohlt ist definitiv ein gutes Beispiel dafür, dass auch der Name eines Übersetzer ziehen kann; vielleicht sollten also Verlage schon im eigenen Interesse etwas für den Namen des Übersetzers tun. Die Banderole »Deutsch von Eike Schönfeld«, die Kiepenheuer vor ein paar Jahren der Neuübertragung des Fängers im Roggen spendiert hat, ist ein schönes Beispiel dafür.

Vielleicht sollte der Börsenverein des deutschen Buchhandels oder wer auch immer Jahr für Jahr die Buchmesse unter das Zeichen eines speziellen Landes stellt, eine solche Messe mal unter das Zeichen der Berufsgruppe stellen, die diese immerhin weltweite Buchmesse erst möglich macht: der des Übersetzers. Immerhin könnte ohne ihn jedes Land sich auf seine eigene nationale Buchmesse beschränken; die Verlage bräuchten ihre Titel nicht teils um die halbe Welt nach Frankfurt zu zerren. Es mag ein Klischee und als solches abgegriffen sein, aber es ist trotzdem nicht dran zu rütteln: erst der Übersetzer macht Nobelpreisträger und Weltliteratur.

- Das oben abgebildete hübsche Lesezeichen stammt zwar aus dem Büchl und ist an sich eine gute Idee; aber wenn das verloren geht… [↩]