»Hiphop ist tot. Ist mir egal, was andere sagen, aber Hiphop liegt in den letzten Zügen.« Dieser Satz fiel mir gestern auf, nicht zuletzt weil man ihn so oder so ähnlich seit über zwanzig Jahren immer wieder mal liest. Kaum ein Genre dürfte man so oft totgesagt haben wie Hiphop. Es gehe im Hiphop, so lese ich da, nicht mehr um Spaß und Kreativität; jeder möchte im Gefolge von NWA und Geto Boys Gangsta sein. Aber was, so heißt es weiter, haben die Leute wirklich erreicht? Einige verdienen einen Haufen Geld, sicher, aber letztlich nur Kleingeld gegenüber den wirklich Reichen. Und gehören tue ihnen auch nichts– Hier stutze ich und suche nach dem Datum des Artikels. Interessant…

Beim Aufräumen meines Archivs fand ich gestern einen Artikel aus dem Jahre 1998 mit dem Titel »Why Hip hop is dead«. Geschrieben hat ihn ein »vom Hiphop zunehmend frustrierter junger Mann« unter dem Pseudonym Lethal Wonder. Ich denke, ich habe ihn mal auf Davey D’s Hip Hop Corner abgegriffen; er ist jedoch auch im Frühjahr 1999 in Crossroads erschienen, einer revolutionären Postille aus Chicago, die sich dem Kampf der Schwarzen Amerikas und Afrikas im Sinne der Black Panthers verschrieben zu haben scheint. Jedenfalls hört sich die Rhetorik, überfliegt man die einzelnen Ausgaben, ganz danach an. Aber zurück zum Thema.

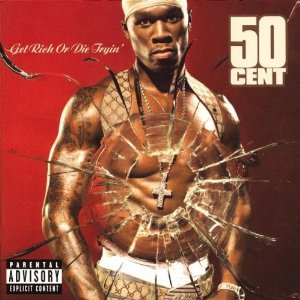

Wie gesagt, die Argumente der Nachrufe auf den Hiphop als Genre sind immer dieselben; es sind die oben genannten und vor allem, dass die Leute die Kunstform nicht mehr interessiere, es gehe allen nur ums Geld. Und trotzdem, so der Autor des Artikels aus dem Jahre 1998, gehöre den Schwarzen nichts. Man müsste jetzt nachsehen, was die schwarzen Rapper damals mit ihrem Geld gemacht haben, sicher, aber das lohnt noch nicht mal; wir brauchen nur noch mal auf das Datum sehen: 1998. Das ist von den Zahlen her ein Jahr bevor der große Katalysator explodierte, der wie einst Elvis dem Rock ’n’ Roll dem Rap zum großen Durchbruch bei der zahlungskräftigen weißen Jugend verhalf: Eminem. Und weiß hin oder her, Em wirkte auf den Verkauf des Genres. Was immer vorher verdient worden war, märchenhaft wurden die Zahlen erst mit Eminem. Und mit 50 Cent hat er wenigstens einem der Großverdiener der Nullerjahre selbst zu Ruhm und Knete verholfen.

Und was diese Leute haben? Außer Geld. Nun, ich habe keine Ahnung, was die anderen, die älteren Großverdiener der Musikbranche »haben«, Paul McCartney etwa, Mick und Keith; bei John Lennon hätte man seinerzeit ohnehin nicht hören wollen, dass ihm, was weiß ich, ein Label gehört, und ich meine damit nicht Apple Records sondern eines für Duftwasser und Jeans. Aber Lennon ist da natürlich ein Sonderfall und wird es immer bleiben.1 Ansonsten sind die Leute eben steinreich. Keiner verlangt von ihnen, dass sie Konzerne besitzen; das ist etwas, was man nur von den schwarzamerikanischen Künstlern verlangt – oder vielleicht auch nur die schwarzen Amerikaner von ihren Brothers.

Der Autor des Artikel spricht zwar Suge Knight an, der mit Death Row Records selbstverständlich etwas besessen hatte, aber der brutale Macher aus dem Ghetto saß damals bereits im Knast. Er hatte alles verloren. Dann gab es natürlich Def Jam Records, das 1984 von Rick Rubin und Russell Simmons gegründete Hiphop-Label, das aber schon mal finanzieller Schwierigkeiten wegen Teile hatte verkaufen müssen, bevor Simmons – der schwarze Teil des Gründergespanns – 1998 den Rest seiner Anteile für angeblich satte $100.000.000 an Universal abtrat.

Man sollte vielleicht mal nachsehen, wie viele Labels und in welcher Größe denn nun wirklich ’98 in schwarzer Hand waren. Aber belassen wir es dabei, wenn überhaupt, dann besaßen die Schwarzen in den 90er-Jahren vielleicht tatsächlich »nur« Plattenlabels, von mir aus; in den Nullern jedenfalls hat sich in dieser Hinsicht ganz gewaltig etwas getan.

Gehen wir zu den Leuten, die was von Geld, Erfolg und Reichtum verstehen: Forbes fiel mir spätestens im August 2007 mit Artikeln wie »Hip Hop’s Cash Kings« auf. Da ist erst mal von Jay‑Z die Rede, dem alten Kämpen, der als Rapper bereits im Ruhestand gewesen war. Er war mittlerweile nicht nur Präsident von Def Jam, er hatte mit Roc-A-Fella auch seine eigene Firma, bevor er zu einem Comeback antrat. Darüber hinaus gehörte ihm schon eine Kette von Sportbars und ein Stückchen des Basketballteams New Jersey Nets. Er war also nicht nur Forbes’ erster Hip-Hop Cash King,2 er besaß auch etwas.

Und in diesem Forbes-Artikel findet sich auch ein entscheidender Satz: »Im Gegensatz zu traditionellen Musikgenres wie Pop, Rock und Country, deren Künstler den Löwenanteil ihres Geldes mit Albumverkäufen und Touren verdienen, hat Hiphop einen beeindruckenden Kader an Musiker-Unternehmern hervorgebracht, die ihren Ruhm in lukrative Entertainment-Imperien umzumünzen verstanden.« Hier ist von Besitz die Rede, nicht nur vom großen Geld. 50 Cent war die Nummer zwei dieser Liste, Sean »Diddy« Combs die Nummer drei. Auch sie gehören bereits zu den Besitzenden. Aber gehen wir ein Jahr weiter.

2008 führte Fiddy die Liste der Großverdiener im Hiphop an. Und er verdient nicht nur klotzig, er besitzt eben auch was: er macht in Vitaminwasser, Videospielen, Klamotten und hat eben einen Milliarden-Deal mit dem südafrikanischen Bergwerksmagnaten Patrice Motsepe abgeschlossen, der – selbst schwarz – im selben Jahr von Forbes porträtiert wurde. Forbes widmete Fiddy im selben Jahr einen Artikel mit dem Titel »The 50 Cent Machine«. Und auch die Leute hinter 50 Cent, Jay‑Z, Puffy und Kanye West, verdienten 2008 nicht nur; sie besaßen etwas. Das gilt auch für den Rest der Liste – außer Tupac vielleicht, aber nur weil der als Verblichener kräftig mit verdient.

Und so geht das erst mal weiter. So wie Hiphop bzw. Rap zuerst die anderen Genres beeinflusst hat, so mischt man mittlerweile selbst bei den Gangstern über bloße Samples hinaus allerhand andere Genres in den Rap. Das mag mit den alten Zielen oder dem Underground nichts mehr zu tun haben, aber den Bankkonten schadet es keineswegs. Und damit werden immer mehr dieser Leute zu Unternehmern werden.

Interessant ist, dass der Mitverantwortliche für diesen Reichtum, Eminem, nicht zu den größten Verdienern gehört. Er hat zwar in den Nullerjahren zwar mehr Platten verkauft als irgendeiner, scheint aber entweder nichts vom Firmenbesitz an sich zu halten oder hat einfach zu viel Persönliches um die Ohren, um sich auch noch mit sowas Belasten zu wollen.

Interessant ist auch, dass Jay‑Z wie gesagt, noch einmal aus dem Ruhestand kam, weil er Freude an der Musik hatte, während Fiddy gestand, das Ganze von Anfang an nicht der Musik wegen gemacht zu haben, sondern des »Business« wegen zu rappen begann.

Eine Kleinigkeit, die aber dem Artikel des zornigen jungen Mannes auch keine Substanz mehr zu geben vermag.