Nathan Bailey’s Dictionary English-German and German-English

Will man ältere Texte korrekt übersetzen, so tut man gut daran, dabei auch ältere Wörterbücher und Lexika zu Rate zu ziehen, wenigstens nebenher, um sicher zu gehen. Wörter ändern gerne mal ihre Bedeutung, schon gar im Lauf von ein‑, zweihundert Jahren. So gehören ältere Dictionnaires einfach in die Wörterbuchsammlung des Übersetzerprofis. Und manchmal ist es auch ganz einfach lehrreich bis amüsant, einen Blick in das Vorwort so einer alten Schwarte zu werfen – trotz des optischen Kleinkriegs mit der Alten Schwabacher auf vergilbtem Papier.

Will man ältere Texte korrekt übersetzen, so tut man gut daran, dabei auch ältere Wörterbücher und Lexika zu Rate zu ziehen, wenigstens nebenher, um sicher zu gehen. Wörter ändern gerne mal ihre Bedeutung, schon gar im Lauf von ein‑, zweihundert Jahren. So gehören ältere Dictionnaires einfach in die Wörterbuchsammlung des Übersetzerprofis. Und manchmal ist es auch ganz einfach lehrreich bis amüsant, einen Blick in das Vorwort so einer alten Schwarte zu werfen – trotz des optischen Kleinkriegs mit der Alten Schwabacher auf vergilbtem Papier.

So habe ich neulich die Vorrede zu Nathan Bailey’s Dictionary English-German and German-English von Johann Anton Fahrenkrüger, seines Zeichens »Vorsteher einer Unterrichts-Anstalt in Hamburg« gelesen; der hat Bailey’s Wörterbuch für die 10. Auflage von 1801 »gänzlich umgearbeitet«. Interessant ist dabei, dass er einen Gutteil des an sich gar nicht so langen Vorworts (mehr …)

Es ist ganz natürlich, die eigene Ära als eine allen anderen Zeiten weit überlegene zu sehen. Auf der anderen Seite ergibt sich daraus natürlich auch immer das Problem, dass man alles, was früher war, gern unterschätzt. Ich bin so ein Naivling, insofern es um Sprache geht. Jedenfalls muss ich das annehmen, weil ich immer wieder staune, wenn ich sprachliche Phänomene, die ach so neu scheinen, in einer anderen Zeit, in einem anderen Jahrhundert entdecke. Nehmen wir etwa das seit Jahrzehnten ins Kraut schießende Phänomen des „Schachtelworts“. Natürlich kennt man Lewis Carrolls Bildungen; und die sind nun über 100 Jahre alt. Und dennoch musste ich wieder einmal staunen, in dem im letzten Posting erwähnten Jahresband von Belford’s Monthly folgendes zu entdecken:

Es ist ganz natürlich, die eigene Ära als eine allen anderen Zeiten weit überlegene zu sehen. Auf der anderen Seite ergibt sich daraus natürlich auch immer das Problem, dass man alles, was früher war, gern unterschätzt. Ich bin so ein Naivling, insofern es um Sprache geht. Jedenfalls muss ich das annehmen, weil ich immer wieder staune, wenn ich sprachliche Phänomene, die ach so neu scheinen, in einer anderen Zeit, in einem anderen Jahrhundert entdecke. Nehmen wir etwa das seit Jahrzehnten ins Kraut schießende Phänomen des „Schachtelworts“. Natürlich kennt man Lewis Carrolls Bildungen; und die sind nun über 100 Jahre alt. Und dennoch musste ich wieder einmal staunen, in dem im letzten Posting erwähnten Jahresband von Belford’s Monthly folgendes zu entdecken: ip laufen 08/15-Übersetzungen immer auf dasselbe hinaus: Es werden Wörter übersetzt statt Sinn. Und dann steht man im Deutschen mit einem Häuflein deutscher Wörter da, aber eben noch lange nicht mit einem anständigen deutschen Satz, geschweige denn mit gesprochenem oder gar geschriebenem Deutsch. Es fehlt oft selbst die Spur von Gespür für die idiomatische Nuance – im Englischen erkennt man sie oft erst gar nicht, im Deutschen vermag man sie nicht zu formulieren.

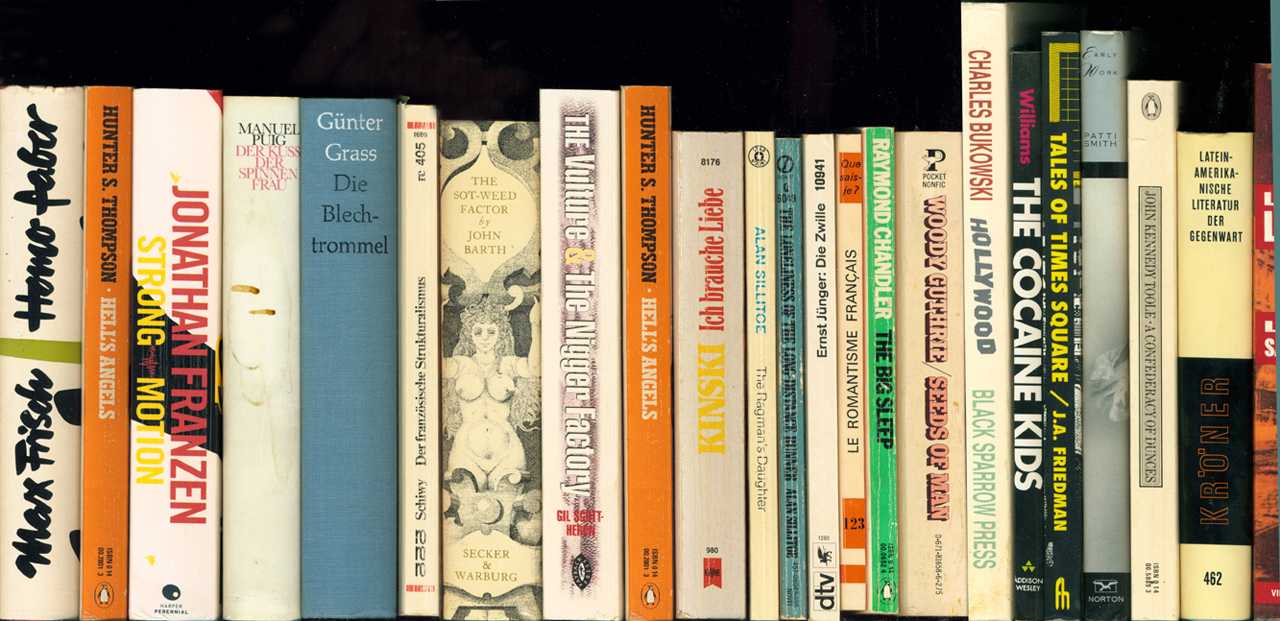

ip laufen 08/15-Übersetzungen immer auf dasselbe hinaus: Es werden Wörter übersetzt statt Sinn. Und dann steht man im Deutschen mit einem Häuflein deutscher Wörter da, aber eben noch lange nicht mit einem anständigen deutschen Satz, geschweige denn mit gesprochenem oder gar geschriebenem Deutsch. Es fehlt oft selbst die Spur von Gespür für die idiomatische Nuance – im Englischen erkennt man sie oft erst gar nicht, im Deutschen vermag man sie nicht zu formulieren. Ein halbes Stündchen pro Tag wenigstens versuche ich mich fortzubilden – ich meine ganz bewusst über das hinaus, was ich bei der Übersetzerarbeit oder der Arbeit an meinen Wörterbüchern aufschnappe. In der Regel nehme ich mir dazu etwas von einem Kollegen vor, etwas, von dem ich sowohl Original als auch Übersetzung besitze. Diese Pärchen sammle ich seit den 70er-Jahren, und inzwischen habe ich davon Hunderte, ganze Kartons voll. Aber da sie dort wenig nützen, kommen die daraus gewonnenen Erkenntnisse in die eine oder andere Datenbank. Und das läppert sich zusammen, glauben Sie mir.

Ein halbes Stündchen pro Tag wenigstens versuche ich mich fortzubilden – ich meine ganz bewusst über das hinaus, was ich bei der Übersetzerarbeit oder der Arbeit an meinen Wörterbüchern aufschnappe. In der Regel nehme ich mir dazu etwas von einem Kollegen vor, etwas, von dem ich sowohl Original als auch Übersetzung besitze. Diese Pärchen sammle ich seit den 70er-Jahren, und inzwischen habe ich davon Hunderte, ganze Kartons voll. Aber da sie dort wenig nützen, kommen die daraus gewonnenen Erkenntnisse in die eine oder andere Datenbank. Und das läppert sich zusammen, glauben Sie mir.  Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass man in Übersetzungen aus dem Englischen selten, wenn überhaupt jemals etwas spürt? Ich meine, dass etwas „gespürt“ wird? Was immer man körperlich empfindet oder wahrnimmt, es wird immer nur „gefühlt“. Und wieder einmal hat das einen ganz einfachen Grund: Die bloße morphologische Ähnlichkeit des englischen Ausgangswortes mit irgendeinem deutschen Zielwort schließt bereits den Gedanken an andere Übersetzungsmöglichkeiten kurz und damit aus.

Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass man in Übersetzungen aus dem Englischen selten, wenn überhaupt jemals etwas spürt? Ich meine, dass etwas „gespürt“ wird? Was immer man körperlich empfindet oder wahrnimmt, es wird immer nur „gefühlt“. Und wieder einmal hat das einen ganz einfachen Grund: Die bloße morphologische Ähnlichkeit des englischen Ausgangswortes mit irgendeinem deutschen Zielwort schließt bereits den Gedanken an andere Übersetzungsmöglichkeiten kurz und damit aus.  Wenn ich diese Wendung höre, dann bekomme ich erst mal so einen Hals, weil ich das englische Original – what’s your opinion – dahinter höre und eine wörtliche Übersetzung vermute, die… nun ja, bei sowas kriege ich nunmal einen Hals.

Wenn ich diese Wendung höre, dann bekomme ich erst mal so einen Hals, weil ich das englische Original – what’s your opinion – dahinter höre und eine wörtliche Übersetzung vermute, die… nun ja, bei sowas kriege ich nunmal einen Hals.